Согласно распространённой версии, в русском языке деньги получили своё жаргонное название благодаря купюрам с изображением российской императрицы. Мы решили проверить, подтверждают ли это исторические источники.

Утверждение о связи между этимологией слова «бабки» и портретом Екатерины II на деньгах можно встретить, например, в соцсетях и на блог-платформах, на портале Pikabu, в научно-популярных статьях и на сайте «История.рф». Чаще всего авторы пишут, что жаргонное слово обязано своим происхождением изображению императрицы на 100-рублёвой банкноте.

В литературе самое раннее упоминание слова «бабки» в значении «деньги», судя по Национальному корпусу русского языка, относится к 1844 году. В повести Владимира Даля «Петербургский дворник» есть отрывок, описывающий жаргон столичных мошенников: например, «добыть бирку» означало получить паспорт, «увести скамейку» — украсть лошадь. Говорится там и про деньги, когда шайка карманников спрашивает героя, много ли он наворовал: «Григорий отвечал преспокойно: "Бабки, веснухи да лепень", то есть деньги, часы да платок; и мошенники с недоумением посмотрели на Григория, не зная, мазурик ли это, то есть товарищ ли, или предатель».

Пять лет спустя был опубликован очерк Ивана Кокорева «Мелкая промышленность в Москве», в котором автор так пишет про тёмную сторону городской жизни: «Прислушались бы мы к речам здешних обитателей, называющих друг друга физиками, механиками, гранилами, а в презрительном смысле — жуликами семикопеечными, мазуриками; узнали бы, что значит лафа, стрема, что такое петух, что за вещь бабки и как кусается шмель». И в примечаниях поясняет: «"Лафа" — пожива, "стрема" — неудача, "петух" — сторож, "бабки" — деньги, "шмель" — кошелек». Так что в 1840-х годах слово «бабки» уже бытовало как жаргонное обозначение денег и было распространено и в Санкт-Петербурге, и в Москве.

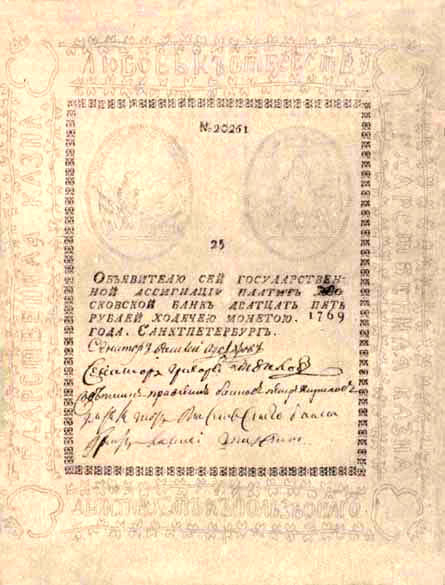

Бумажные деньги в России действительно ввела в обращение Екатерина II. 29 декабря 1768 года (9 января 1769 года по новому стилю) императрица подписала манифест об учреждении двух ассигнационных банков — в Санкт-Петербурге и Москве, которые получали право на эмиссию ассигнаций, имеющих хождение наравне с монетами.

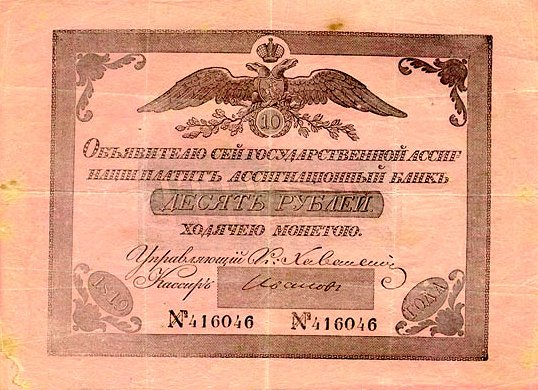

На ассигнации во избежание подделок были нанесены водяные знаки: гербы четырёх царств (Астраханского, Казанского, Сибирского и Московского) и надписи — а также две овальные печати в середине листа. Екатерину II на этих денежных знаках не изображали. Оформление ассигнаций и в дальнейшем было довольно лаконичным: например, в начале XIX века на них был изображён двуглавый орёл.

После реформы, проведённой министром финансов Егором Канкриным, в 1840 году на смену ассигнациям пришли кредитные билеты. Но и на них не было Екатерины II.

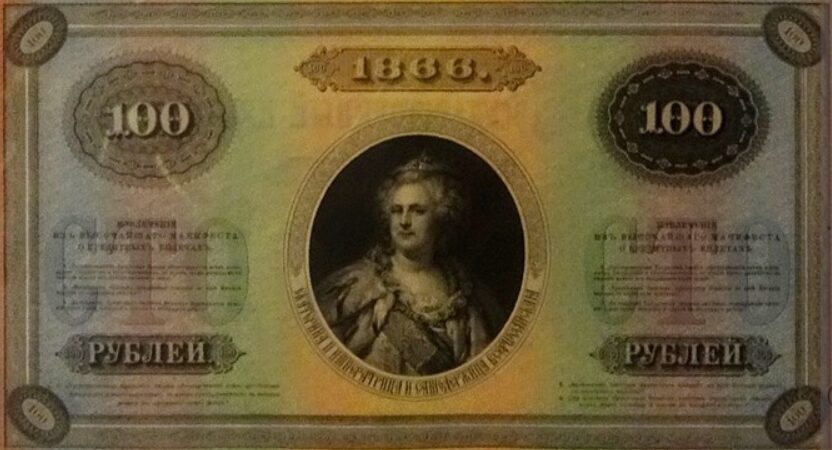

Портрет императрицы появился на банкнотах только через 100 лет после её манифеста. В феврале 1868 года Сенат выпустил указ о введении в обращение билетов нового образца, а в марте начался обмен старых билетов на новые номиналом в 25 руб. Ещё через год, в марте 1869 года, в обращение поступили остальные номиналы, от 1 до 100 руб. На 5-рублёвом билете был изображён Дмитрий Донской, на 10-рублёвом — царь Михаил Фёдорович, на 25-рублёвом — Алексей Михайлович, на 50-рублёвом — Пётр I. Наконец, на 100-рублёвом билете поместили портрет Екатерины II.

Впоследствии за сторублёвыми банкнотами закрепилось название «катеньки», бабками же называли любые деньги вне зависимости от номинала.

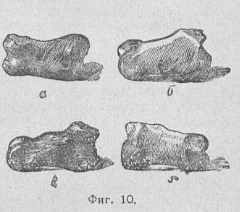

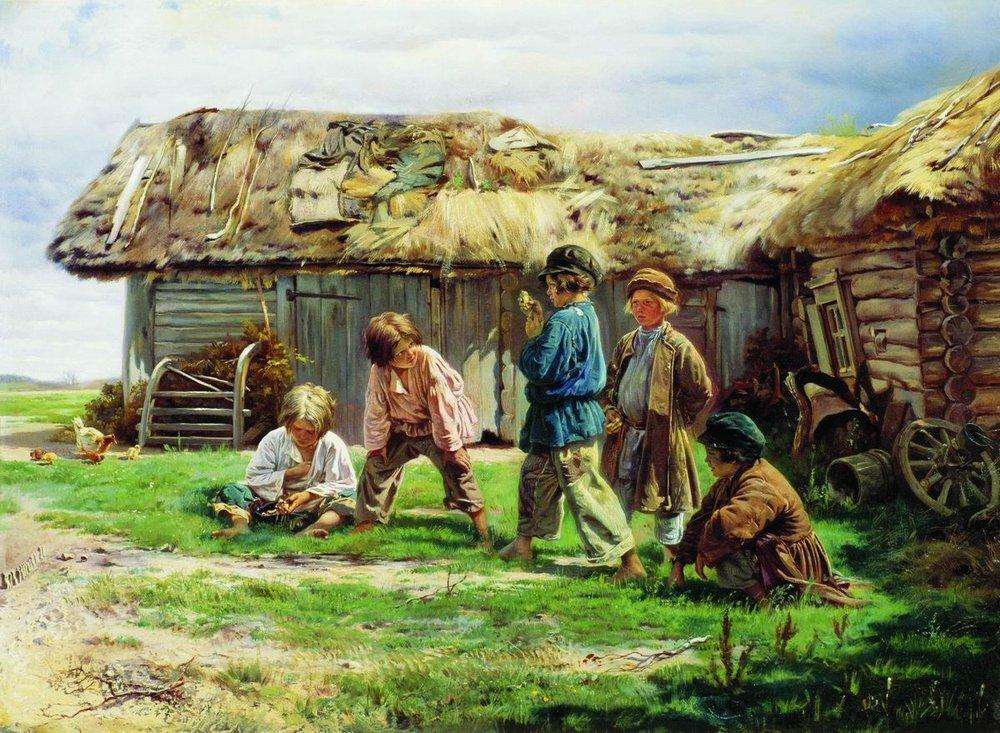

Наиболее вероятное происхождение жаргонного слова — от популярной игры в бабки. Этнограф и фольклорист Иван Сахаров в книге «Сказания русского народа» (1836) пишет: «В русской семейной жизни эта игра занимает самое почётное место, и нет местечка, где бы она не существовала». Необходимый элемент игры — сами бабки, то есть надкопытные говяжьи кости. Их выставляли определённым образом (в зависимости от типа игры), бьющий должен был выбить утяжелённой костью максимальное число бабок. Как пишет исследователь, добывание, обмен и продажа бабок для мальчиков составляли «особенный вид промышленности» со своим обменным курсом. Особенно ценились самые большие кости (битки), а также бабки, залитые для тяжести свинцом (свинчатки).

Источник: Wikimedia Commons / Третьяковская галерея

Вероятнее всего, жаргонное обозначение денег возникло именно по аналогии с популярной игрой — для многих с детства бабки были фактически денежным эквивалентом. Версия о портрете Екатерины II гораздо менее правдоподобна: в литературе XIX века она не встречается, а сама банкнота с изображением императрицы появилась только во второй половине столетия, когда деньги уже называли бабками.

Можно допустить, что название связано с отчеканенными при Екатерине серебряными или золотыми монетами, на которых был изображён профиль императрицы. Но это тоже маловероятно, так как никаких следов распространения жаргонного слова в XVIII веке не удалось обнаружить. Монеты называли по их номиналу (пятак, гривенник, двугривенный и т. д.), но не по имени правителя.

Фото на обложке: Банк России

Почитать по теме:

Если вы обнаружили орфографическую или грамматическую ошибку, пожалуйста, сообщите нам об этом, выделив текст с ошибкой и нажав Ctrl+Enter.