В интернете можно встретить утверждение, что название этого предмета одежды происходит от фамилии русского писателя. Мы проверили, насколько обоснованно это утверждение.

О связи толстовки и Льва Толстого пишут и сайты, продающие одежду, и блогеры (например, в LiveJournal, во «ВКонтакте» и на платформе «Дзен»). Утверждается, что название образовалось от свободной рубахи, которую носил автор «Войны и мира».

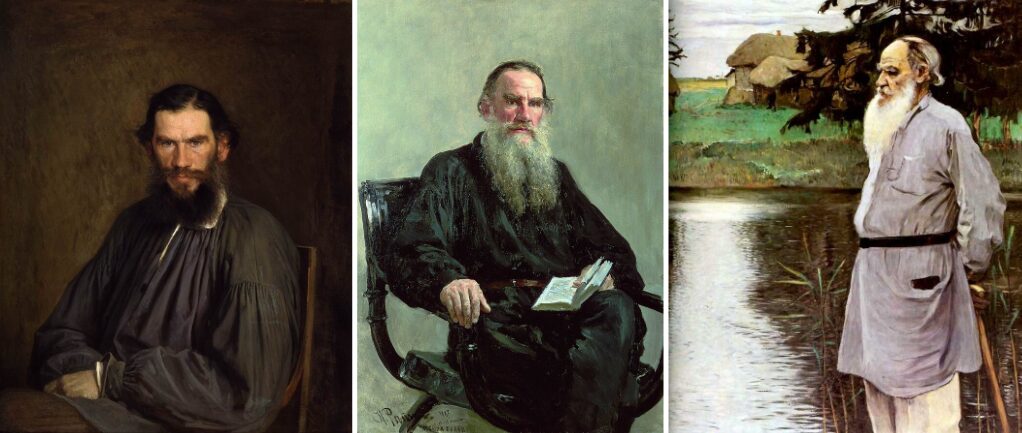

Просторная крестьянская рубаха, перетянутая поясом, была повседневной одеждой для Льва Толстого. В ней писатель изображён и на портрете работы Ивана Крамского (1873), и на картинах Ильи Репина (1887) и Михаила Нестерова (1907).

При жизни Толстого этот предмет одежды толстовкой не называли. Так, критик Владимир Стасов в статье о репинском портрете употреблял слово «блуза»: «Он смотрит прямо на зрителей, немного наклонив вбок могучую голову, с длинной седой бородой, на нём надета чёрная блуза (на портрете 1873 года он тоже в блузе, только синей), блуза стянута в талии ремнём, но как-то похожа на подрясник».

В конце XIX века слово «толстовка» обозначало последовательницу толстовства — религиозно-этического учения Льва Толстого, которое подразумевало отказ от насилия над живыми существами и от бытовой роскоши. Например, именно в таком контексте его использовал Николай Лесков в очерке «Загон» (1893): «Если вы это, может быть, по Толстому, то это так; но он напрасно расписывается за всех женщин. Может быть, такие и есть, как он высказывает, но для этого их надо было особенным образом изуродовать с детства. А моя дочь, как вы видите, это живая и полная жизни женщина, а не толстовка». Другой пример словоупотребления есть в его же рассказе «Зимний день» (1894): «Ага, значит, она толстовка! Ну, ничего: я всякие утопии ненавижу, но прислуге вперять непротивление злу, по-моему, даже прекрасно».

Применительно к одежде писателя слово «толстовка» встречается в мемуарах литератора Андрея Белого: «Седая борода стала белой совсем, поредела она и уменьшилась; уже не в штатском — в толстовке; сидел, засутулясь пред матерью». Но книгу «На рубеже двух столетий» Белый написал уже в 1930 году, когда слово получило широкое распространение в обиходе.

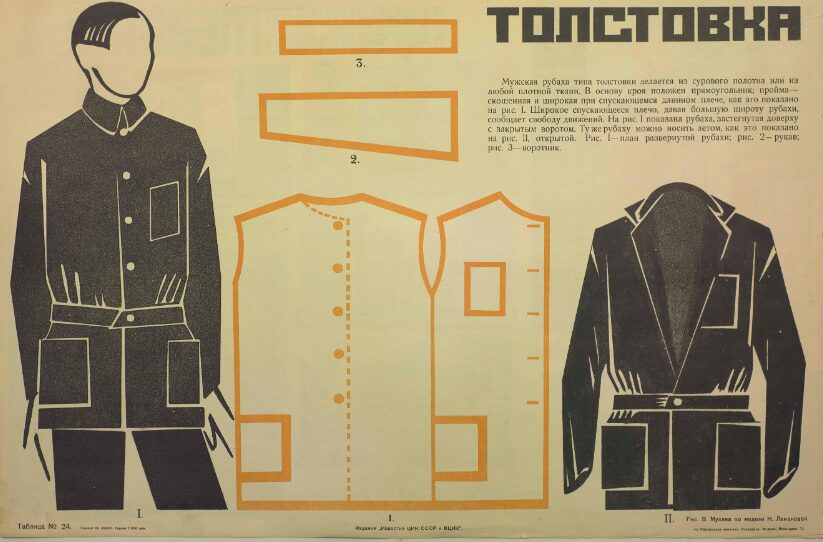

«Толстовка — наиболее распространённый вид одежды советского работника», — писал в книге «Язык революционной эпохи» (1928) советский лингвист Афанасий Селищев. Верхняя одежда свободного кроя, подпоясанная ремнём, воспринималась как символ революционной простоты, противопоставлялась старорежимным сюртукам и фракам. Подробно об этом пишет в рассказе «Большой шлем» (1934) Борис Пильняк: «Перестроилась человеческая одежда не только тем, что исчезли галуны, золото и знаки отличия, — но тем, что незаметно, небогато, бедно одетым быть было приличнее, во всесоюзном масштабе потекли красная косынка и бурая толстовка, сапоги, кепка, — картуз исчез вместе со шляпой». В рассказе Евгения Замятина «Икс» (1919) переделанная из рясы бордовая толстовка — ключевой образ в описании трагедии дьякона, ищущего своё место в новой жизни: «Перекреститься бы — но нельзя: из уголка своего дьякон видит, что на нём не ряса, а бордовая толстовка». В советской литературе 1920–1930 годов это хоть и простая, но повседневная одежда: в толстовку одет и бухгалтер Берлага в «Золотом телёнке», и поэт Бездомный в «Мастере и Маргарите».

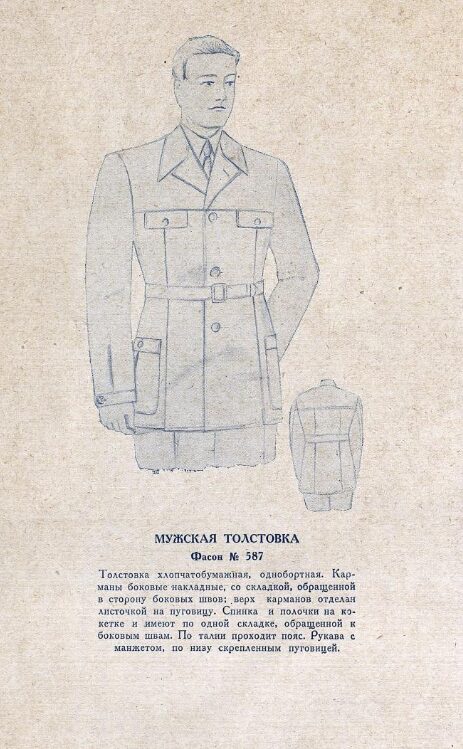

Впрочем, советская толстовка отличалась от крестьянской блузы Толстого. К середине 1920-х годов так называлась верхняя рубаха полувоенного покроя, а об одежде, которую носил писатель, напоминала лишь длина и непременный пояс.

А через десять лет толстовка ушла ещё дальше от первоначального образца и стала больше напоминать френч.

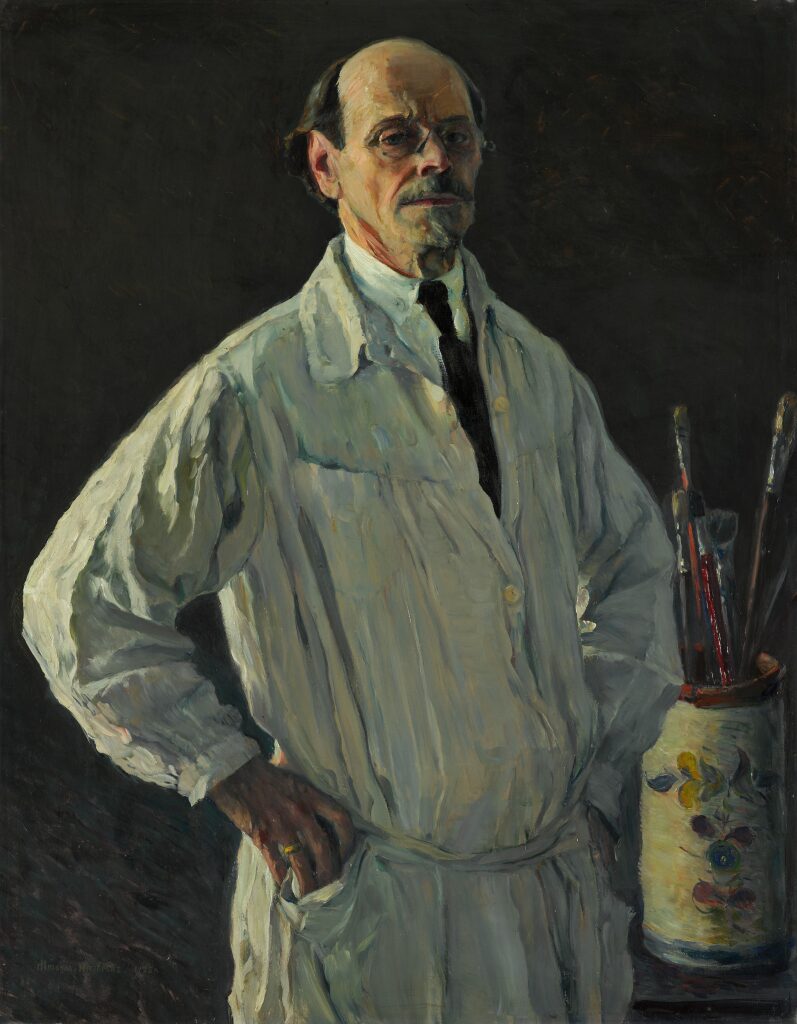

На традиционную толстовку был похож только один фасон — «толстовка художника», которую живописцы часто использовали как рабочую блузу.

Нарочитая простота в одежде постепенно выходила из моды ещё в конце 1920-х годов. В 1927 году в стихотворении «Стабилизация быта» Владимир Маяковский осуждал возвращение к дореволюционному стилю, упоминая и толстовку:

Предлагаю,

чтоб эта идейная драка

не длилась бессмысленно далее,

пришивать

к толстовкам

фалды от фрака

и носить

лакированные сандалии.

Надежда Мандельштам в своих мемуарах описывала этот процесс так: «Уже не полагалось ходить в ободранном виде и надо было иметь вполне господский вид, чтобы зайти в редакцию или в кинокомитет. Куртка и толстовка комсомольцев двадцатых годов окончательно вышли из моды — "всё должно выглядеть как прежде"».

К 1940-м годам толстовки практически исчезли из быта. Слово вернулось уже в 1990-х как обозначение свободного мягкого свитера с капюшоном. В газете «Коммерсантъ» в 1992 году оно писалось в кавычках, а в 1993-м, когда употребление, видимо, стало более частым и привычным, — уже без них. Термин стал аналогом заимствованных позднее из английского «свитшота» и «худи», а слово, по всей видимости, было выбрано из-за свободного кроя, напоминающего первоначальные толстовки.

Фото на обложке: Илья Репин. Пахарь. Лев Николаевич Толстой на пашне. 1887. Третьяковская галерея

Почитать по теме:

Если вы обнаружили орфографическую или грамматическую ошибку, пожалуйста, сообщите нам об этом, выделив текст с ошибкой и нажав Ctrl+Enter.